나는 그에 앞서 서울을 다녀온 적이 있다. 북녘에 들어서는 공산주의 정권에 비해 남쪽의 분위기는 어떤지 궁금해서였다. 그리고 마침내 나는 월남을 결행했다. 그리고 마침 그곳의 군사영어학교에 들어가 군문(軍門)에 몸을 담았다.

그로부터 약 5년 뒤에 벌어진 비극이 6.25전쟁이었다.

김일성은 전광석화와 같은 정권 장악,

그로부터 숨 돌릴 틈도 없이 벌인 전쟁 준비를 끝내고

마침내 1950년 6월25일 새벽, 38선을 기습적으로 넘어

한반도 전역을 거칠고 피비린내 풍기는 전화(戰火)의 구덩이로 몰아넣었다.

내가 그 때의 전쟁에 나서면서 느꼈던 참담함,

그리고 국군 장병들의 분투는 나중에 소개할 작정이다.

여기서는 아무래도 김일성에 주목하지 않을 수 없다.

나는 그가 벌인 전쟁의 초입에 국군 1사단을 이끄는 사단장이었다.

방어지역은 아울러 임진강이었다.

느닷없이 벌어진 전쟁이라서 당시의 나는 김일성을 떠올릴 여유도 없었다. ‘

우선은 막고 봐야 한다’는 생각이 앞섰기 때문이었다.

그러나 전쟁이 어느 정도 소강국면으로 들어설 때마다 나는 김일성이라는 인물을 떠올리지 않을 수 없었다.

평양 공설운동장 무대에 섰던 홀쭉하고 키가 컸던 그의 인상으로부터, 조만식 선생 사무실에 들어서던

말수가 많고 제스처가 컸던 그 김일성이라는 사람의 됨됨이 등을 말이다.

전략에 둔감했던 김일성

결론적으로 말하자면, 그는 권력에는 매우 민감한 인물이었을지는 몰라도 전쟁을 잘 이해하는 사람은 아니었다.

우선 전쟁의 두려움을 제대로 알고 있지 못했다.

해방을 맞이하기 전까지 그의 행적과 관련해서는 논란이 적지 않다.

제대로 항일 무장운동을 펼친 것인지, 아니면 그런 척만 하다가 소련에 붙어서 권력을 탐했는지는 학자들이 제대로 진상을 규명할 영역이다.

그러나 그는 대규모 전쟁이 몰고 오는 재난이 어떤 것인지를 전혀 알지 못했을 가능성이 높다.

이를 알았든 몰랐든 그는 전쟁을 벌임으로써 한반도의 무수한 생령들에게 거대한 고통을 안겼다는 점에서 ‘민족의 죄인’임에는 틀림이 없다.

그 다음 눈길이 가는 대목이 그의 전쟁에 대한 이해다. 나는 그 점을 따져보지 않을 수 없는 입장이었다.

그의 군대와 맞서 싸움을 펼쳐야 했던 대한민국의 군인이었기 때문이다.

그는 모두가 잘 알다시피 1950년 6월25일 일찍이 없었던 동족상잔의 전쟁을 벌인다.

기습적인 남침이었고, 당시 대한민국의 군대는 그에 전혀 대비하지 못했던 상태였다.

전쟁 초반에 벌어진 국면은 여기서 다시 설명할 필요조차 없을 정도다.

그러나 눈에 띄는 점이 있다.

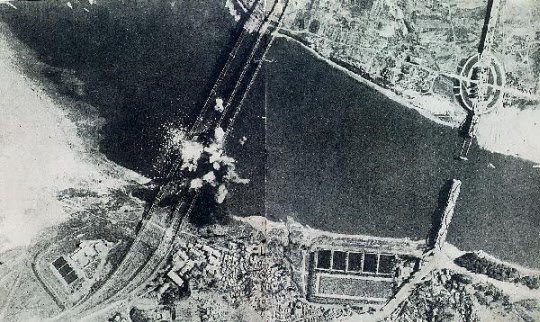

- 1950년 7월 3일 미 공군기가 북한군의 남진을 저지하기 위해 한강철교를 폭격하고 있다. 사진 오른쪽에 보이는 다리는 이미 폭파된 한강 인도교.

대한민국은 급히 서둘러 후퇴를 하면서 한강의 유일한 인도교를 먼저 끊었다.

이는 중대한 실수였다.

한강 이북에 남아있던 내 지휘 하의 국군 1사단은 이 때문에 중화기와 장비를 하나도 가져올 수 없었다.

국군 1사단뿐 아니라 한강 이북에 남아있던 다른 아군들에게도 이는 마찬가지였다.

한강의 전략적 중요성에 주목하지 않았던 것은 뼈아픈 실수였다.

그러나 이 점은 김일성에게도 마찬가지였다

그 역시 한강의 전략적 중요성을 전혀 이해하지 못한 측면이 있다.

그는 어느 모로 보나 전쟁 초반의 주도권을 쥐었던 처지에 있었다.

만약 그가 전쟁을 이해하는 사람이었다면 당연히 한강에 먼저 주목해 그곳을 점령해야 했다.

그러나 그는 그 점을 고스란히 놓쳤다.

국방부 군사편찬연구소가 펴낸 <6·25 전쟁사>에도 그 대목이 나온다.

김일성에게는 고속 기동부대가 있었다. 제105 전차여단이었다.

그들은 전쟁 이틀째인 6월27일 한강 인도교 점령을 목표로 움직였다고 했다.

그러나 그 무렵에 김일성으로부터 돌연 “한강교 점령 대신 중앙청을 비롯한 서대문형무소와 방송국 등 주요 시설을

점령하라”는 명령을 받는다.

- 탱크에 맞설 무기가 없었던 국군은 북한군 전력의 핵인 소련제 T34 탱크부대에 힘없이 무너져 전쟁 발발 3일만인 6월 28일 서울을 빼앗겼다.

T-34 전차를 몰고 기동한 그들은 마음만 먹으면 한강 인도교를 점령할 수 있었다.

그럴 경우 북한군은 한강 이북에 남아 있던 국군 전력을 모두 없앨 수 있었다.

아울러 서울 점령 이후의 작전 전개도 한결 쉬워진다.

당시 북한은 커다란 강을 건너는 도섭(渡涉) 장비가 없었다. 소련으로부터 지원을 받아야 했는데,

서울을 점령한 북한군에게 도착했던 소련제 도섭장비는 하나뿐이었다.

적어도 둘은 확보해야 한강을 건너 서울 남쪽으로 공격을 펼칠 수 있었다.

그러나 서둘러서 많은 피해를 내기는 했지만 국군 지휘부는 결국 북한군이 도착하기 전 한강 인도교를 폭파했고,

그 때문에 북한군은 서울을 점령한 뒤 적어도 나흘 이상을 서울에서 지체해야 했다.

전쟁 초반에 드러난 여러 상황 중에서 북한군의 ‘서울 체류 나흘’은 가장 커다란 미스터리였다.

백선엽의 6·25 징비록

<정리=유광종, 도서출판 ‘책밭’ 대표>

'^ 투자=전쟁:알아야' 카테고리의 다른 글

| PDP TV의 몰락 => 파나소닉 등 日 업체들 눈물 흘린 이유 => 장점이 단점 될 수 있다 (0) | 2014.07.12 |

|---|---|

| 최단 시간 수비에서 공격으로 전환하는 훈련과 * 세트플레이를 통한 득점 루트를 확보하는 것 (0) | 2014.07.11 |

| 김일성의 무지…기동과 집중, 포위, 보급 등 전쟁을 이해 못해 (0) | 2014.07.11 |

| 전쟁의 참혹함을 간과한 김일성, 물에 빠진 생쥐처럼 도주 (0) | 2014.07.10 |

| 4부 뇌는 주도적이 아니다 방어적 보수적 / 이기고 싶다면 쉽게, 짧게, 반복하라 (0) | 2012.12.09 |