뇌의 운동 장애

운동출력이 너무 강하거나 너무 약할 때

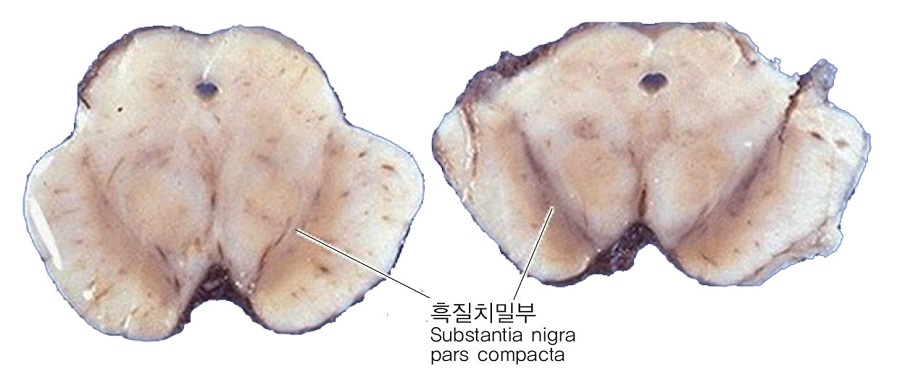

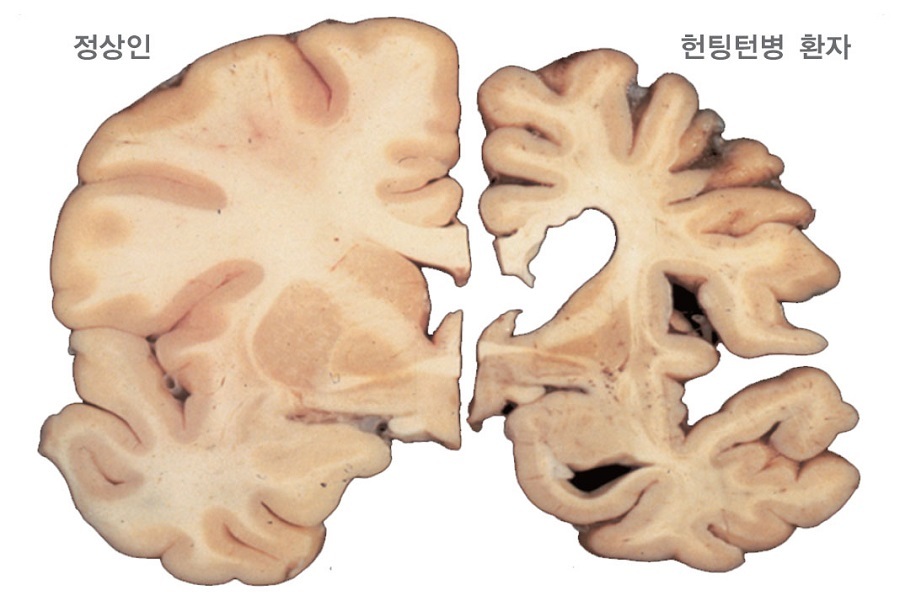

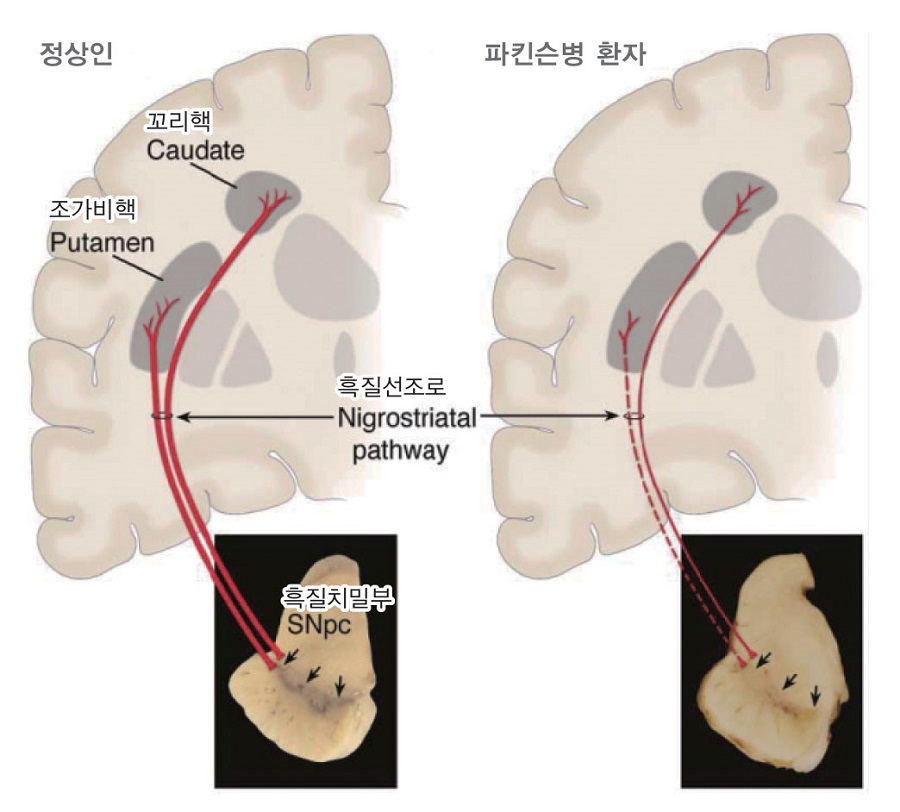

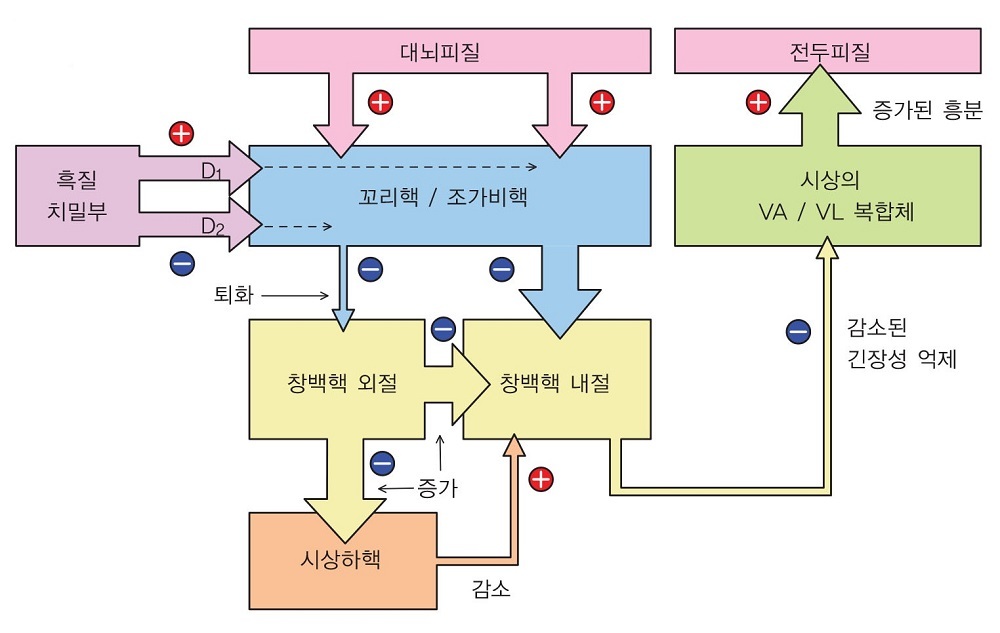

운동회로를 구성하는 부위 중 하나라도 손상되면 몸의 움직임이 정상상태에서 벗어나게 됩니다. 즉 자신의 의지에 따라 몸을 제대로 움직일 수 없게 되는 것입니다. 운동은 선조체와 흑질치밀부, 시상밑핵, 시상 그리고 대뇌운동피질이 상호연결되어 생성됩니다. 동물의 운동은 이처럼 대뇌피질과 피질하영역의 상호억제다중회로가 작동한 결과로 나타납니다. 이러한 과정의 조절에 이상이 생기면 운동장애가 발생합니다. 흑질치밀부가 손상되면 과소운동증(hypokinetic disease)인 파킨슨병이 나타나고 조가비핵과 꼬리핵이 손상되면 과잉운동증(hyperkinetic disease)인 헌팅턴병이 생기지요.

과소운동증의 대표적인 질환인 파킨슨병(Parkinson’s disease)을 보겠습니다. 파킨슨병은 뇌 기능이 점차 해체되어가는 전형적인 만성 퇴행성 질환입니다. 파킨슨병의 특징은 가만히 있는데도 몸의 특정 부분이 떨리는 겁니다. 운동 중에 떠는 소뇌질환과는 다릅니다. 과잉운동증의 대표적인 질환인 헌팅턴병(Huntington’s disease)은 의지와는 달리 춤을 추는 것처럼 몸이 제멋대로 움직이는 증상을 보입니다. 그래서 헌팅턴병을 무도병(chorea)이라고도 하죠.

헌팅턴병은 1872년 이 질환을 처음 발표한 미국의 의사 조지 헌팅턴(George Huntington)의 이름을 따서 명명되었습니다. 파킨슨병 역시 처음 발표한 사람의 이름을 딴 것입니다. 제임스 파킨슨(James Parkinson)이라는 영국 의사가 1817년 《떨리는 마비에 대한 에세이(An Essay on the Shaking Palsy)》라는 글에서 파킨슨병을 처음으로 자세히 밝혔습니다. 헌팅턴병은 유전병이어서 흔하지 않지만, 파킨슨병은 발생률이 더 높죠.

ⓒ 휴머니스트 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

ⓒ 휴머니스트 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

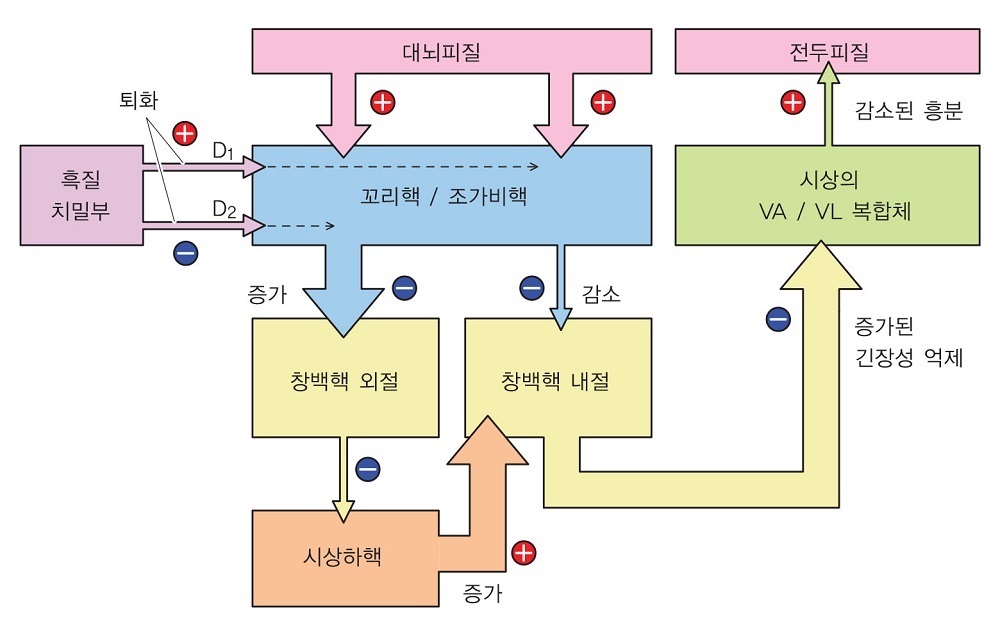

파킨슨병은 아래 그림과 같은 메커니즘으로 일어납니다. 우선 대뇌피질에서 조가비핵과 꼬리핵, 즉 선조체로 신경신호를 전달합니다. 선조체와 시냅스하여 글루탐산을 분비하는 거죠. 분비된 글루탐산이 선조체의 글루탐산 수용체와 결합하면 신경세포 내 전압이 올라갑니다. 그러면 활동전위가 일어날 확률이 높아져 선조체는 시냅스후신경세포로 신경전달물질을 더 많이 분비하게 되죠.

흑색질 치밀부에서도 신경섬유를 내어 선조체와 시냅스해 도파민을 분비합니다. 도파민은 주로 흥분을 일으키는 글루탐산과 달리, 수용체에 따라 흥분과 억제라는 상반되는 작용을 일으킵니다. 선조체의 억제성 도파민 수용체에 도파민이 결합하면 시냅스 후막 신경세포의 전압이 내려가고, 활동전위가 생성될 확률이 더 낮아져 시냅스후신경세포로 신경전달물질을 적게 분비하게 됩니다. 여기서 ‘흥분’ 혹은 ‘억제’란 용어는 시냅스후신경세포의 활성도를 나타냅니다. 시냅스후세포에서 활동전위(action potential)가 발생할 확률이 높아지면 ‘흥분성시냅스’ 그리고 활성전위가 발생할 확률이 낮아지면 ‘억제성시냅스’라고 합니다.

출전 : Delong, 1990

ⓒ 휴머니스트 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

선조체에는 다섯 종류의 도파민 수용체가 밝혀졌습니다. 그중 D1, D2가 대표적입니다. 그런데 도파민 수용체 D1과 D2는 역할이 다릅니다. 도파민이 D1 수용체에 결합하면 흥분이 일어나고, D2 수용체에 결합하면 억제가 일어나죠. 받아들이는 물질은 같은데 이 물질이 어떤 수용체와 결합하는지에 따라서 달라집니다.

운동회로는 선조체와 시상핵 그리고 전두피질의 연결 양상에 따라 직접경로와 간접경로로 구분됩니다. 직접경로는 창백핵 내절에 간접경로는 창백핵 외절에 시냅스합니다. 간접 경로와 관련된 선조체의 수용체는 신호를 억제하는 D2입니다. 그런데 흑질치밀부의 세포들이 괴사하면서 D2 수용체로 분비되는 도파민의 양이 정상 상태보다 줄어들어서 억제가 덜 일어납니다. 그 결과 활동전위가 발생할 확률이 높아져 선조체에서 창백핵 외절로 많은 양의 신경전달물질이 방출되죠. 이때 방출되는 신경전달물질은 GABA입니다. 방출된 GABA는 창백핵 외절의 GABA 수용체와 결합하여 억제작용을 합니다.

시냅스후신경세포의 막에는 신경전달물질을 받는 수용체가 수십 개 이상 생깁니다. 이 수용체는 이온성 수용체와 대사성 수용체로 구분되는데, 이온성 수용체의 대표적인 예가 글루탐산 수용체와 GABA 수용체죠. 대뇌피질의 글루탐산 수용체는 그 수가 GABA 수용체보다 8 대 2 정도로 많습니다. 두 수용체는 서로 반대 작용을 하죠. 글루탐산 수용체는 대부분 흥분성 수용체여서 글루탐산이 결합하면 시냅스후막 신경세포의 전압이 올라갑니다. 그러면 활동전위가 발생할 확률이 높아지죠. GABA 수용체는 억제성 수용체여서 GABA가 결합하면 신경세포 내의 전압이 세포 외부에 비해 더욱 낮아지죠. 그 결과 신경세포후막을 통한 활동전위가 생성되기 더 어려워집니다.

도파민 수용체는 주로 대사성 수용체입니다. 대사성 수용체는 글루탐산 수용체나 GABA 수용체처럼 이온채널을 열어 세포막 안이나 밖으로 이온이 통과하는 것이 아니라, 신경세포의 흥분과 억제에 대한 민감도를 조절합니다. 대사성 수용체의 작용으로 신경세포내 2차 전달 현상이 활성화되죠. 그 결과 세포핵 내로 활성단백질이 확산되고, 유전자 전사인자를 자극하여 최종적으로 단백질이 생성됩니다.

다시 창백핵 외절로 돌아가봅시다. 선조체에서 분비한 GABA가 창백핵 외절 신경세포의 GABA 수용체와 결합하여 억제가 일어나면, 활동전위가 발생할 확률이 낮아져 창백핵 외절에서 분비되는 신경전달물질의 양이 정상상태보다 적어집니다. 창백핵 외절에서 나오는 신경전달물질 역시 GABA죠. 그런데 간접경로에서는 창백핵 외절에서 인접한 창백핵 내절로 신호를 바로 보내지 않고 시상밑핵에서 시냅스합니다.

창백핵 외절에서 분비된 GABA는 시상밑핵의 GABA 수용체에 결합하죠. GABA의 양이 정상 상태보다 적어서 시상밑핵에서 억제가 덜 일어납니다. 그러면 활동전위가 발생할 확률이 높아지고, 시상밑핵에서 창백핵 내절로 많은 양의 글루탐산이 분비됩니다. 글루탐산은 흥분작용을 일으키는데, 그 결과 활동전위가 발생하여 창백핵 내절에서 시상 복외측핵(VL)과 전복측핵(VA)으로 많은 양의 GABA가 분비됩니다.

GABA가 시상 복외측핵과 전복측핵의 GABA 수용체와 결합하면 억제가 일어납니다. 그러면 활동전위가 발생할 확률이 낮아지고, 분비되는 신경전달물질의 양이 정상상태보다 줄어들죠. 시상 복외측핵과 전복측핵에서 분비되는 신경전달물질은 글루탐산이죠. 분비된 글루탐산이 운동 관련 전두피질에 작용합니다. 그런데 정상상태보다 글루탐산이 적게 분비된다고 했지요? 따라서 활동전위가 일어날 확률이 낮아집니다. 그리고 정상상태일 때보다 운동이 발생하기 힘들지요.

직접회로에서는 선조체에서 창백핵 외절을 거치지 않고 바로 창백핵 내절로 신호가 전달되며, 시상밑핵의 신호는 받지만 창백핵 내절에서 시상밑핵으로 신호를 전달하지는 않습니다. 또한 창백핵 내절에서 시상 복외측핵, 전복측핵으로 바로 시냅스합니다.

대뇌피질에서는 신경섬유를 내어 선조체와 시냅스해 글루탐산을 분비합니다. 흑질치밀부에서는 선조체로 도파민을 분비하죠. 흑질(substantia nigra)은 치밀영역(compact)과 그물영역(reticular)의 두 개의 다른 조직이 결합되어 있습니다. 그래서 흑질치밀부는 SNc로 표시하고 흑질그물부는 SNr로 표시합니다. 흑질치밀부는 도파민을 분비하는 신경세포들의 집합입니다.

흑질그물부는 창백핵 내절과 조직적으로 유사하면서 창백핵 내절과 함께 선조체의 출력부이죠. 선조체에서 도파민을 받는 수용체는 D1입니다. D1에 도파민이 결합하면 흥분이 일어나죠. 그런데 흑질치밀부가 손상되면 분비된 도파민의 양이 정상 상태에 미치지 못합니다. 그래서 흥분이 덜 일어나 선조체에서 창백핵 내절로 나가는 GABA의 양이 줄어듭니다. 창백핵 내절의 GABA 수용체에 GABA가 결합하면 억제가 일어나는데, GABA의 양이 적으니 억제 정도도 낮아지죠.

이때 시상밑핵에서 창백핵 내절로 많은 양의 글루탐산이 분비됩니다. 그러면 창백핵 내절에서 흥분이 일어납니다. 억제 정도가 낮고 흥분이 높으니 활동전위가 발생할 확률이 높아집니다. 그러면 창백핵 내절에서 많은 양의 신경전달물질이 분출되죠. 창백핵 내절에서 분출되는 신경전달물질은 GABA이며, 시상복외측핵과 전복측핵을 향합니다. 많은 양의 GABA가 시상복외측핵과 전복측핵의 GABA 수용체와 결합하면 강한 억제가 일어나요. 그 결과 시상복외측핵과 전복측핵에서 전두피질로 나가는 글루탐산의 양이 확 줄어듭니다.

글루탐산 수용체에 글루탐산이 결합되면 흥분이 일어나는데, 분비된 글루탐산의 양이 줄어들었지요. 그래서 활동전위가 발생할 확률이 낮아집니다. 전두피질은 주로 운동피질인데, 전두피질은 전전두피질과 다릅니다. 전두피질은 전두엽 전체를 가리키고, 전전두피질은 전두엽 앞쪽만을 말합니다. 전두피질에서 활동전위가 일어날 확률이 적으면 당연히 운동출력이 감소하겠지요.

ⓒ 휴머니스트 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

흑질치밀부가 손상되면 간접회로와 직접회로 모두 운동출력이 줄어드는데, 그 결과 나타나는 증상이 바로 과소운동증, 즉 파킨슨병입니다. 그래서 파킨슨병에 걸리면 운동하기가 어려워지죠. 운동의 시작이 잘 안 되죠. 하지만 감정회로나 인식회로는 정상이어서 몸이 덜덜 떨리며 의지대로 몸을 움직이지 못하는 자신을 인식하고, 감정을 느낄 수 있습니다.

파킨슨병은 나중에 치매로 진행될 수 있습니다. 처음에는 운동장애가 일어나다가 점점 감정 표현이 어눌해지고 마지막으로 인지 기능이 저하되죠. 의식과 관련된 기능이 가장 나중에 무너집니다. 파킨슨병이 발병해서 이 정도로 진행되기까지는 오랜 시간이 걸립니다. 파킨슨병은 많이 연구되고 치료법도 다양해진 분야입니다. 그중 병세 완화를 위해 L-도파 투여와 함께 전기자극 치료법을 많이 쓰죠. 시상밑핵에 전기침을 꽂고 고주파로 전기자극을 해 억제작용을 하는 도파민의 분비를 유도하는 겁니다.

운동이란 걸 가만히 생각해보세요. 하고 싶으면 하고 하기 싫으면 안 하는 겁니다. 해야 하는 동작은 촉발하고 할 필요가 없는 움직임은 억제하는 거죠. 우리는 스스로 선택해서 움직임을 생성합니다. 간접회로와 직접회로가 서로 협조하여 정확히 움직여주기 때문에 가능한 일이죠. 직접회로는 하고 싶은 운동, 해야 하는 운동을 선택하게 합니다. 간접회로는 나머지 가능성들을 억제합니다.

직접회로와 간접회로가 제대로 작동하지 않으면 무수하게 많은 운동이 그대로 다 표출되어 의지와는 상관없는 불필요한 행동까지 일어나죠. 하고 싶은 운동, 해야 하는 운동을 선택하는 직접회로는 비교적 간단한데, 필요 없는 운동을 억제하는 간접회로는 복잡합니다. 이렇게 운동 하나가 일어나는 데도 전두엽과 선조체, 시상 그리고 시상밑핵으로 구성된 신경회로의 동작과정이 필요합니다.

헌팅턴병은 조가비핵과 꼬리핵, 즉 선조체가 손상되어 신경세포가 괴사하면서 나타납니다. 대뇌피질에서 뻗어 나온 신경섬유가 선조체와 시냅스해 글루탐산을 분비하죠. 흑질치밀부에서도 선조체로 도파민을 분비합니다. 간접회로에서는 선조체의 억제작용을 하는 D2 수용체에 도파민이 결합합니다. 그러면 활동전위가 발생할 확률이 줄어듭니다. 그런데 정상 상태에서보다 더 많이 줄어들죠.

선조체의 신경세포들이 대량으로 괴사했고, 그 결과 선조체에서 창백핵 외절로 분비되는 GABA의 양이 많이 감소합니다. GABA의 양이 정상 상태보다 줄어들어 억제가 덜 일어나 창백핵 외절에서 활동전위가 생길 확률이 높아집니다. 그러면 창백핵 외절에서 시상밑핵으로 분비되는 GABA의 양이 많아집니다. GABA의 양이 많아지면 억제 정도가 높아져 활동전위 발생 확률이 낮아지죠. 그래서 시상밑핵에서 분비되는 신경전달물질의 양이 적어집니다.

출전 : Delong, 1990

ⓒ 휴머니스트 | 저작권자의 허가 없이 사용할 수 없습니다.

시상밑핵에서는 창백핵 내절을 향해 글루탐산이 분비되는데, 그 양이 정상 상태보다 적습니다. 그러면 창백핵 내절에서 흥분이 덜 일어나고, 시상 복외측핵과 전복측핵으로 내보내는 GABA의 분비량이 확 줄어들어 억제가 덜 일어나 활동전위가 생길 확률이 높아집니다. 시상 복외측핵과 전복측핵에서 활동전위가 많이 생성되어 전두운동피질로 글루탐산이 과도하게 분비되죠. 따라서 흥분된 전두운동피질의 작용으로 과잉운동증이 발생합니다. 이러한 과잉운동증이 헌팅턴병입니다.

직접회로에서도 대뇌피질에서 선조체를 향해 글루탐산을 분비하고, 흑질치밀부에서도 선조체로 도파민을 분비합니다. 흑질치밀부에서 분비된 도파민은 선조체의 D1 수용체에 결합되어 시냅스후막 신경세포에 흥분작용을 일으켜 활동전위가 발생할 확률을 높입니다. 선조체에서 나오는 신경전달물질은 GABA인데, 과도한 양의 GABA가 분비되어 창백핵 내절로 갑니다. GABA에 의한 억제작용으로 창백핵내절의 신경세포는 발화하기 어렵게 되지요.

따라서 창백핵 내절에서 시상 복외측핵과 전복측핵으로 분비되는 GABA가 줄어듭니다. 그 결과 시상 복외측핵과 전복측핵에서 억제 정도가 낮아져 활동전위가 일어날 확률이 높아지고, 전두피질로 분비되는 글루탐산의 양이 많아집니다. 글루탐산이 글루탐산 수용체와 결합하면 흥분이 일어나죠. 흥분의 정도가 정상상태보다 훨씬 높습니다. 그러면 전두피질에서 운동출력이 많이 나가죠. 과잉운동이 일어나는 것입니다.

'++ 건강: 질 씹기' 카테고리의 다른 글

| 파킨슨병 치료제 약물개발위한 알파시누클레인 응집억제 접근법 최근연구결과 (0) | 2023.03.22 |

|---|---|

| 파킨슨병 치료제는 실질적으로는 아직 없습니다파킨슨병 초기에 중뇌 흑질치밀부의신경세포의 괴사를 억제시키는 약물은개발되지 않았습니다 (0) | 2023.03.14 |

| 잦은 손떨림, 파킨슨병 초기 증상 -> 운동 외에도 다양한 이상 (0) | 2023.03.14 |

| 로코모티브 신드롬 (몸을 움직이는 능력 약화, 운동기능 저하 증후군) / 하루 평균 8.2 시간 의자에 앉음 --> 하체(걷기 등) 운동 많이 해야 (0) | 2022.11.14 |

| 호문쿨루스- 손 운동이 뇌의 구조를 변화시킨다.-와일더 펜필드 외과의사, 뇌 연구자 (0) | 2022.11.14 |