*민족사 최고의 천하 名文(명문)

글 | 조갑제 조갑제닷컴 대표

韓民族(한민족)이 고대국가를 세운 이래 중국의 역대 왕조에 대하여 事大(사대)정책을 썼지만 정체성을 지켜가면서 독자적인 文明(문명)을 이룬 것은, 중국에 동화하여 사라진 수많은 민족과 비교할 때 주목할 만한 일이다. 韓中(한중) 관계에서 한민족이 지금처럼 당당하였던 적이 일찍이 없었다. 그만큼 국력(國力)이 커졌고 韓美(한미)동맹이 건재한 덕분이다. 중국의 거대한 발전이 동북아에 끼치는 영향력을 고려할 때 이런 독자성을 유지하기 위하여는 실리적이고, 슬기롭고, 비장한 외교 정책과 국민의 단합이 뒷받침되어야 한다.

韓民族의 중국에 대한 태도의 기본 노선을 결정한 것은 신라의 삼국통일이었다. 통일과정에서 신라는 실리적이고, 자주적이며, 슬기로운 對唐(대당)외교를 펼쳤다. 당시의 신라 지도부가 가졌던 고민의 일단을 보여주는 문서가 있다.

우리 민족사를 통틀어 최고의 名文(명문)을 꼽으라면 나는 서슴지 않고 671년 신라 문무왕이 唐將(당장) 薛仁貴(설인귀)에게 보낸 답신을 추천할 것이다. 이 글은 신라의 名문장가 强首(강수)가 썼던 것으로 보인다. 「答薛仁貴書(답설인귀서)」라고 일컬어지는 이 글이 명문인 것은 민족사의 결정적 순간에 써진 글이라는 역사적 무게 덕분이다.

이 글을 통해서 우리는 삼국통일을 해낸 신라 지도부의 고민을 읽는 정도가 아니라 숨결처럼 느낄 수 있다. 그만큼 구체적이고 사실적이다. 이 글이 명문인 또 다른 이유는 복잡다단한 상황에서 국가이익을 도모하여야 하는 문무왕의 고민이 지혜와 품격으로 나타나 있다는 점에서다.

이 글은 檄文(격문)이 아니라 외교문서이다. 唐과 정면대결할 수도, 굴종할 수도 없는 조건에서 어떻게 하면 가장 작게 굽히면서 가장 많은 것을 얻을까 하는 계산에 계산을 거듭하여 만들어 낸 글이다. 너무 굽히면 唐은 신라 지도부를 얕잡아 볼 것이고, 너무 버티면 전성기의 세계 최대 제국이 체면을 걸고 달려들 것이다. 신라가 死活(사활)을 걸어야 할 균형점은 어디인가,

그 줄타기의 스릴을 느낄 수 있는 이 글은 삼국사기 문무왕條(조)에 자세히 실려 있다.

이 글을 이해하려면 신라가 삼국통일을 해내는 과정에서 羅唐(나당)연합을 유지하기 위하여 얼마나 많은 수모를 겪어야 했는지를 먼저 알아야 한다. 唐이 13만 명의 大軍(대군)을 보내 신라와 함께 백제를 멸망시킬 때의 의도는 분명했다. 그것은, 신라를 이용하여 백제·고구려를 멸한 다음엔 신라마저 복속시킴으로써 한반도 전체를 唐의 식민지로 만들어 버리는 것이었다. 이 의도를 신라도 알았다. 서로를 잘 아는 羅唐(나당)은 공동의 敵(적) 앞에서 손을 잡은 것이었다. 공동의 敵이 사라졌을 때는 결판을 내야 한다는 것을 신라도, 唐도 알면서 웃는 얼굴로 대하고 있을 뿐이었다.

唐은 신라와 함께 백제 부흥운동을 좌절시킨 다음에도 이 옛 백제 땅을 신라가 차지하는 것을 허용하지 않았다. 唐은 의자왕의 아들 부여융을 웅진도독으로 임명하여 唐의 명령하에 백제 땅을 다스리게 했다. 문무왕이 반발하자 唐은 압력을 넣어 문무왕과 부여융이 대등한 자격으로 상호 불가침 약속을 하도록 했다.

唐은 망한 백제사람들을 이용하여 신라를 견제하는 정책으로 나온 것이다. 唐은 또 문무왕을 鷄林(계림)대도독에 임명하였다. 신라왕을 唐의 한 지방행정관으로 격하시킨 꼴이었다. 문무왕이야 속으로 피눈물이 났겠지만 고구려 멸망이 아직 이뤄지지 않은 상태였다. 참아야 했다.

서기 668년 평양성에 신라군이 먼저 돌입함으로써 고구려가 망했다. 唐은 평양에 안동도호부를 설치했다. 안동도호부는 백제 땅을 다스리는 웅진도독부와 신라=계림도독부를 아래에 둔 총독부였다. 이 순간 한반도는 형식상 唐의 식민지로 변한 것이다. 金庾信(김유신)·문무왕으로 대표되는 신라 지도부는 전쟁이냐, 평화냐의 선택을 해야 했다. 이들은 굴욕적인 평화가 아닌 정의로운 전쟁을 선택했다.

이때 만약 신라 지도부가 비겁한 평화를 선택했다면, 즉 唐의 지배체제를 받아들였다면 신라는 唐을 이용하려다가 오히려 이용당해 한반도를 唐에 넘겨준 어리석은 민족반역 세력이 되었을 것이다. 그로 해서 우리는 지금 중국인의 일부가 되어 중국 말을 하고 있었을 것이다. 그러나 그런 평가는 후대의 것이고, 만약 평화를 선택했더라면 신라 지도부만은 唐으로부터 귀여움을 받으면서 잘 먹고 잘 살았을 것이다.

문무왕의 위대성은 이런 일시적 유혹과 안락을 거부하고 결코 결과를 낙관할 수 없는, 아니 절망적인 것처럼 보인 세계제국과의 決戰(결전)을 결단했다는 점에 있다. 문무왕이 그런 死生(사생)결단의 의지를 담아 쓴 것이 바로 「答薛仁貴書(답설인귀서)」인 것이다.

문무왕의 자존심

서기 668년부터 2년간 신라 문무왕은 對唐(대당) 결전을 준비해 간다. 문무왕은 고구려 유민들이 唐을 상대로 부흥운동을 하는 것을 지원했다. 고구려의 劍牟岑(검모잠)이 遺民(유민)들을 데리고 투항하자 익산 지방에 살게 했다. 그 뒤 고구려의 왕족인 安勝(안승)을 고구려왕으로 봉해 그가 이 유민들을 다스리게 했다. 唐이 백제왕족을 웅진도독에 임명하여 신라를 견제한 그 수법을 거꾸로 쓴 것이다. 고구려 유민들을 이용하여 백제 독립운동을 꺾으려 한 것이다. 문무왕은 또 對日(대일)공작을 개시한다.

唐은 한반도를 안동도호부의 지배下에 둔 다음 일본에도 2000명의 병력을 보내 주둔시키면서 지배下에 두려고 했다. 문무왕은 일본의 신라系(계) 도래인들을 움직여 壬申(임신)의 亂(난) 때 일본의 天武天皇(천무천황) 세력을 지원, 親신라정권이 들어서게 만드는 데 성공함으로써 唐의 對日(대일)공작을 좌절시킨다. 天武天皇 이후 약 30년간 日本은 唐과의 교류를 거의 끊고 신라에 대규모 사절단을 보내 문물을 배워 갔다.

701년 天武(천무)가 반포한 大寶律令(대보율령)은 일본 고대 국가의 완성을 의미하는 「古代(고대)의 명치유신」인데 신라를 모델로 했다. 신라의 삼국통일은 동북아시아를 안정시켜 그 뒤 200여 년간 평화와 번영을 가져왔다.

670년 드디어 문무왕은 행동을 개시했다. 唐의 괴뢰국 행세를 하던 옛 백제지역 웅진도독부로 쳐들어가서 城(성)과 땅을 차지하였다. 비로소 백제 땅이 신라 땅이 된 것이다. 671년 여름 신라군은 백제군을 도우려던 唐軍(당군)과 싸워 5300명의 목을 베고 장군들을 포로로 잡았다. 그 한 달 뒤 唐의 총관 薛仁貴(설인귀)가 서해를 건너와서 신라 승려 임윤법사를 통해 문무왕에게 최후통첩을 보냈다. 편지엔 이런 구절이 있다.

<지금 왕은 안전한 터전을 버리고 멀리 天命(천명)을 어기고, 天時(천시)를 무시하고, 이웃나라를 속여 침략하고, 한 모퉁이 궁벽한 땅에서 집집마다 병력을 징발하고, 해마다 무기를 들어서 과부가 곡식을 운반하고, 어린아이가 屯田(둔전)하게 되니 지키려도 버틸 것이 없고, 이는 왕이 역량을 모르는 일입니다. 仁貴(인귀)는 친히 위임을 받은 일이 있으니 글로 기록하여 (황제에게) 아뢰면 일이 반드시 환히 풀릴 터인데 어찌 조급하고 스스로 요란하게 합니까. 교전 중에도 사신은 왕래하니 이렇게 편지를 보냅니다.>

薛仁貴(설인귀)는 과부와 어린이까지 동원되는 擧國一致(거국일치)의 단합으로 세계 최강의 제국과 정면대결하는 신라의 처절한 모습을 전하고 있는 셈이다.

이 편지에 대한 긴 答書(답서)의 서두에서 문무왕은 약속을 어긴 것은 唐임을 지적하면서 시작한다. 전쟁의 명분이 신라 측에 있다는 것을 분명히 한 것이다. 신라는 善(선)의 편이고 唐이 도덕적으로 결점이 많다는 것을 확실히 한 덕분에 이 답신의 권위가 처음부터 잡힌다.

<唐 태종은 先王(태종무열왕)에게 이렇게 말씀하셨습니다.

「산천과 토지는 내가 탐내는 것이 아니니 내가 양국을 평정하면 평양 이남과 백제의 토지를 모두 너희 신라에 주어 길이 안일케 하고자 한다」고.>

문무왕은 백제를 멸망시키고 부흥운동을 토벌할 때 신라가 주도적인 역할을 했음을 강조하는 것도 잊지 않았다.

<先王(무열왕)이 늙고 약해서 행군하기 어려웠으나 힘써 국경에까지 나아가 나를 보내어 唐의 대군을 응접하게 하였던 것이오. 唐의 수군이 겨우 강어귀에 들어올 때 육군은 이미 대적을 깨뜨리고 나라를 평정하였습니다. 그 뒤 漢兵(한병,唐兵을 의미함) 1만 명과 신라병 7000명을 두어 지키게 하였는데 賊臣(척신) 福信(복신)이 난을 일으켰습니다. 이들이 군수품을 탈취하고 다시 府城(부성)을 포위하니 거의 함락될 지경에 이르렀습니다.

내가 군사를 거느리고 가서 적의 포위를 뚫고 사면의 敵城(적성)을 모두 쳐부수어 먼저 그 위급을 구하고 다시 군량을 운반하여 드디어 1만 명의 漢兵(한병)으로 하여금 虎口(호구)의 위난을 면케 하였고, 머물러 지키는 굶주린 군사로서 자식을 서로 바꾸어 먹는 일이 없게 하였던 것이오.

웅진의 漢兵 1000명이 적을 치다가 패배하여 한 사람도 돌아오지 못하였으니 웅진으로부터 군사를 보내달라는 청이 밤낮을 계속하였소. 신라에서는 괴질이 유행하여서 兵馬(병마)를 징발할 수 없었어도 쓰라린 청을 거역하기 어려워 드디어 많은 군사를 일으켜서 周留城(주류성)을 포위하였으나 적은 아군의 병마가 적은 것을 알고 곧 나와 쳤으므로 병마만 크게 상하고 이득없이 돌아오니 남방의 여러 성이 일시에 배반하여 복신에게로 가고 복신은 勝勢(승세)를 타고 다시 府城(부성)을 포위하였소. 이로 인하여 곧 웅진의 길이 끊기어 소금·된장이 다 떨어졌으니 곧 건아를 모집하여 길을 엿보아 소금을 보내어 그 곤경을 구하였소.>

*「당신네의 血肉(혈육)은 우리 것이오」

671년 문무왕의 答薛仁貴書(답설인귀서)는 계속된다.

그는, 신라가 백제 지방에 주둔한 唐兵(당병)과 고구려 원정 唐軍(당군)에 대한 군량미 수송의 2중 임무를 어떻게 수행하였는가를 사실적으로 적고 있다.

<6월에 先王(선왕)이 돌아가서 장례가 겨우 끝나고 상복을 벗지 못하여 부름에 응하지 못하였는데, (황제의) 勅旨(칙지)에 신라로 하여금 평양에 軍糧(군량)을 공급하라고 하였소. 이때 웅진에서 사람이 와서 府城(부성)의 위급함을 알리니, 劉德敏(유덕민) 총관은 나와 더불어 상의하여 말하기를, 『만역 먼저 평양에 군량을 보낸다면 곧 웅진의 길이 끊어질 염려가 있고, 웅진의 길이 끊어지면 머물러 지키는 漢兵(한병)이 적의 수중에 들어갈 것입니다』라고 하였소.

12월에 이르러 웅진에 군량이 다하였으나 웅진으로 군량을 운송한다면 勅旨(칙지)를 어길까 두려웠고, 평양으로 운송한다면 웅진의 양식이 떨어질까 염려되었으므로 노약자를 보내어 웅진으로 운송하고, 강건한 精兵(정병)은 평양으로 향하게 하였으나 웅진에 군량을 보낼 때 路上(노상)에서 눈을 만나 人馬(인마)가 다 죽어 100에 하나도 돌아오지 못하였소.

劉(유덕민) 총관은 김유신과 함께 군량을 운송하는데 당시에 달을 이어 비가 내리고 풍설로 극히 추워 사람과 말이 얼어죽으니 가지고 가던 군량을 능히 전달할 수가 없었을 뿐만 아니라, 평양의 대군이 또 돌아가려 하므로 신라의 兵馬(병마)도 양식이 다하여 역시 회군하던 중에, 병사들은 굶주리고 추워 수족이 얼어터지고 노상에서 죽는 자도 이루 헤아릴 수 없었소. 이 군사가 집에 도착하고 한 달도 못 되어 웅진 府城(부성)에서 곡식 종사를 자주 요청하므로 前後(전후)에 보낸 것이 수만 가마였소.

南으로 웅진에 보내고 北으로 평양에 바쳐 조그마한 신라가 양쪽으로 이바지함에, 인력이 극히 피곤하고 牛馬(우마)가 거의 다 죽었으며, 농사의 시기를 잃어서 곡식이 익지 못하고, 곳간에 저장된 양곡은 다 수송되었으니 신라 백성은 풀뿌리도 오히려 부족하였으나, 웅진의 漢兵(한병)은 오히려 여유가 있었소. 머물러 지키는 漢兵은 집을 떠나온 지 오래이므로 의복이 해져 온전한 것이 없었으니 신라는 백성들에게 勸課(권과)하여 철에 맞는 옷을 보내었소. 都護(도호) 劉仁願(유인원)이 멀리 와서 지키자니 四面(사면)이 모두 적이라 항상 백제의 침위가 있었으므로 신라의 구원을 받았으며, 1만 명의 漢兵이 4년을 신라에 衣食(의식)하였으니, 仁願(유인원) 이하 병사 이상이 가죽과 뼈는 비록 漢나라 땅에서 태어났으나 피와 살은 신라의 육성이라 할 수 있을 것이오.>

「당신들 唐軍(당군)의 皮骨(피골)은 당나라 것이지만 당신들의 血肉(혈육)은 신라 것이오」라고 부르짖듯이 말한 문무왕의 이 대목이야말로 신라가 온갖 고통과 수모를 견디면서 삼국통일의 대업을 위해 희생했던 심정을 직설적으로 드러내고 있다. 이 문장이 答薛仁貴書(답설인귀서)의 한 클라이맥스이다.

신라가 백제지역 주둔 唐軍(당군)과 고구려 원정 唐軍에 동시에 군량미를 공급하기 위하여 노약자까지 동원하여야 했던 상황에 대한 묘사는 르포 기사를 읽는 것처럼 생생하다. 이런 고통을 지배층과 백성들이 장기간 함께 할 수 있었던 것을 보면, 신라 사회의 내부 단결이 잘 유지되었다는 것이 증명된다. 唐은 신라 지배층 내부의 분열을 기다렸으나 일어나지 않았다.

신라가 對唐(대당) 결전을 통해서 삼국통일을 완수할 수 있었던 데는 내부 단합과 이에 근거한 동원체제의 유지가 결정적 요인이었다. 신라의 승리는 정치의 승리인 것이다. 지도층의 솔선수범과 명예심, 다양한 구성원의 통합, 특히 軍官民(군관민)의 일체감이 장기간의 통일전쟁 중에서도 신라의 체제를 지켜냈다.

*수모를 참고 견딘 이유는

문무왕이 피를 토하듯이 쓴(문장가 强首의 대필인 듯) 答薛仁貴書(답설인귀서)에는 그동안 신라가 唐과의 연합을 위하여 참았던 굴욕을 털어놓고 쌓인 울분을 품위 있게 드러내는 내용들이 많다. 신라가, 도저히 참을 수 없는 모욕을 참아낸 것은 고구려를 멸망시키는 데 唐의 힘을 빌린 다음에 보자는 스스로의 기약이 있었기 때문일 것이다.

참다운 승리는 굴욕을 참아낸 뒤에 온다는 것을 보여 주는 글이다. 문무왕은 唐이 개입하여, 망한 백제와 흥한 신라가 억지 會盟(회맹)하도록 한 상황을 실감 있게 설명한다.

<총관 孫仁師(손인사)가 군사를 거느리고 府城(부성)을 구원하러 올 때 신라의 병마 또한 함께 치기로 하여 周留城(주류성) 아래 당도하였소. 이때 왜국의 해군이 백제를 원조하여 왜선 1000척이 白沙(백사)에 정박하고 백제의 精騎兵(정기병)은 언덕 위에서 배를 지켰소. 신라의 날랜 기병이 漢의 선봉이 되어 먼저 언덕의 陣(진)을 부수니 주류성은 용기를 잃고 드디어 항복하였소. 남방이 이미 평정되었으므로 군사를 돌이켜 北을 치자 任存城(임존성) 하나만이 고집을 부리고 항복하지 않기에 兩軍(양군)이 협력하여서 하나의 城을 쳤으나 굳게 지키어 항거하니 깨뜨리지 못하였소.

신라가 돌아가려는데 杜大夫(두대부)가 말하기를, 『勅旨(칙지)에 평정된 후에는 함께 맹세하라고 하였으니 임존성만이 비록 항복하지는 않았다 해도 함께 회맹해야 한다』고 하였으나, 신라는 『임존성이 항복하지 않았으니 평정되었다고 할 수 없으며 또 백제는 반복이 무상하니 지금 서로 회맹한다 해도 뒤에 후회할 것이다』고 하여 맹세를 정지할 것을 주청하였소.

麟德(인덕) 원년(664)에 (唐 고종이) 다시 엄한 칙지를 내려 맹세치 않은 것을 책망하므로 곧 熊領(웅령)으로 사람을 보내어 단을 쌓아 서로 회맹하고 회맹한 곳(지금 公州市의 就利山)을 양국의 경계선으로 삼았소. 회맹은 비록 원하는 것은 아니었지만 감히 칙지를 어길 수 없었소.>

唐은 망해 버린 백제를 唐의 직할로 하여 신라와 형제의 맹세를 하게 한 것이다. 신라로서는 敗者(패자)와 勝者(승자)를 같이 취급하는 唐의 정책에 이를 갈았지만 후일을 기약하는 수밖에 없었다. 문무왕은 편지에서 신라군이 668년에 평양성을 함락시켜 고구려를 멸할 때도 선봉에 섰던 사실을 설인귀에게 상기시키고 있다.

*唐의 체면을 세워 주면서도 이겨야 했던 전쟁

<蕃漢(번한)의 모든 군사가 蛇水(사수)에 총집합하니 南建(남건,연개소문의 아들)은 군사를 내어 한번 싸움으로써 승부를 결정하려고 하였소. 신라 병마가 홀로 선봉이 되어 먼저 대부대를 부수니, 평양 城中(성중)은 사기가 꺾이고 기운이 빠졌소. 후에 영공(英國公 李勣)은 다시 신라의 날랜 기병 500명을 취하여 먼저 성문으로 들어가 드디어 평양을 부수고 큰 공을 이루게 된 것이오.>

문무왕은 신라의 공이 큼에도 唐이 신라 장병들에게 상을 주지 않고 박대한 것을 조목조목 비판한 뒤 신라가 갖고 있던 비열성을 唐이 빼앗아 고구려(멸망한 뒤 唐이 다스리고 있던)의 관할로 넘겨 준 것이라든지, 백제의 옛땅을 모두 웅진도독의 백제사람들에게 돌려 주라고 압력을 넣은 것, 그리고 이제 와서 군사를 보내어 신라를 치려고 하는 사실들을 들어 이럴 수가 있느냐고 공박한다.

<이제 억울함을 열거하여 배반함이 없었다는 것을 기록하는 것이오. 양국이 평정되지 않을 때까지는 신라가 심부름꾼으로 쓰이더니 이제 敵(적)이 사라지니 요리사의 제물이 되게 되었소. 백제는 상을 받고 신라는 죽음을 당하게 생겼소. 태양이 비록 빛을 주지 않을망정 해바라기의 본심은 오히려 태양을 생각하는 것이오. 청컨대 총관은 자세히 헤아려서 글월을 갖추어 황제께 말씀드리시오.>

문무왕, 초강대국 당나라와 전쟁을 결심하다

삼국통일 완성한 나당(羅唐) 7년전쟁(2)

| 태종무열왕과 그의 아들인 문무왕의 삼국통일 과정을 그린 KBS 드라마 '대왕의 꿈' 한장면. |

[2부] 너희들의 피와 살은 신라의 것이다

궤릉(掛陵)에 문인석상(文人石像)은 없다

보문호 관광단지의 모텔에서 하룻밤을 묵은 필자는 5월29일 오전 8시, 문무왕의 투구가 묻혀 있다는 무장사 터를 찾아나섰다. 보문관광단지 식당촌 뒤로 난 산길과 덕동호 갓길을 따라 15리쯤 달리면 岩谷洞 왕산마을이 나온다. 왕산마을 길가에 「무장사→2km」라는 간단한 표지판 하나가 길갓집 담벼락에 달랑 붙어 있다. 왕산마을에서 비포장 좁은 길을 따라가니 이제는 길도 끊겼다.

이곳에서 차를 세워두고 밭일로 바쁜 농부에게 『무장사가 어디냐』고 물었지만 응답이 없다. 현장 부근에는 아무런 안내판 하나도 없다. 상수도보호구역이다. 실개천 건너 조금 헤매다 보니 탑 꼭대기 부분이 언뜻 보였다. 보물 제126호 「무장사 터 3층석탑」이다. 나당(羅唐)전쟁에서 승리해 삼국통일을 완수한 문무왕이 이런 심산유곡에 투구를 묻었다면 「이제는 평화의 시대를 열겠다」는 의지의 표명이 아니겠는가.

무장사 터를 뒤로 하고 불국사 앞을 지나 7번국도(경주-울산) 변에 있는 괘릉(掛陵)에 들렀다. 괘릉은 통일신라시대에 조성된 가장 화려한 무덤이다. 처음에는 문무왕의 무덤이라고 추정되었다. 이 만한 왕릉이라면 업적이 가장 큰 임금의 무덤일 것이 그 근거였다. 그 후 한때 흥덕왕의 무덤이라고 했다가 요즘에는 원성왕의 무덤으로 추정되기도 한다.

괘릉의 봉분을 둘러싼 호석(護石)에 돋을새김(陽刻)된 십이지신상, 각각 다른 포즈를 취하며 사방을 경계하고 있는 네 마리의 돌사자는 통일신라시대의 예술적 수준을 대표할 만하다. 그러나 필자가 굳이 괘릉을 찾은 까닭은 따로 있었다. 왕릉 앞에 서 있는 네 구의 석인상(石人像)을 다시 확인하고 싶었기 때문이다.

연구자들은 흔히 네 구의 석인상을 문인상(文人像) 2구와 무인상(武人像 )2구로 구분한다. 그런데 「문인상」을 보면 칼을 움켜쥔 양손은 넓은 옷소매에 가려 보이지 않지만, 칼이 그의 가랑이 사이에 세워져 있는 것은 분명하다. 더욱이, 「문인상」의 등 뒤를 살펴보면 그가 입은 것은 분명히 갑옷이다. 신라는 어디까지나 무관(武官) 중심 사회였다. 그렇다면 「문인상」이라는 표현은 좀 어색하다.

|

|

괘릉의 석인상(石人像). 흔히. 왼쪽은 무인상, 오른쪽은 문인상이라고 불린다. 그러나 문인상의 뒷면을 보면 그도 갑옷을 입은 것이 뚜렷하다. |

석상은 신라를 찾은 서역의 외교관?

|

| 괘릉을 지키는 돌사자. 돌사자는 웃고 있다. |

그렇다면 이 석인상을 어떻게 부르는 것이 좋을까? 이 석인상은 50여 개국의 사신(使臣)의 석상을 배치한 唐고종·측천무후의 합장무덤인 건릉(乾陵)의 신라판이 아닌가 생각된다. 즉, 무덤 앞의 석인상들은 신라에 입국한 외국 사신들의 모습을 표현한 것으로 보는 것이 오히려 합리적이지 않을까.

괘릉에서 나와 경주박물관으로 가는 길에 토함산 석굴암으로 가는 길가에 있는 「동리·목월문학관」에 잠시 들렀다. 소설가 김동리와 시인 박목월은 모두 경주 출신으로 토착문화의 전통, 즉 신라의 정서를 인류의 보편성으로 승화시킨 작가로 손꼽힌다.

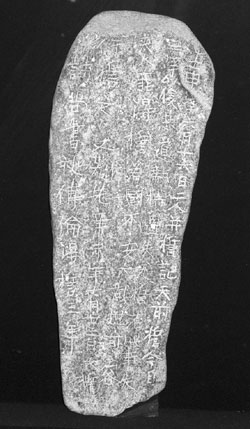

국립경주박물관의 입장료는 1000원이다. 구경거리에 비해 이처럼 값싼 곳은 세상에 없다. 박물관 경내 제일 안쪽에 있는 미술관의 역사자료실에 들어가면 문무왕릉비(文武王陵碑)의 파편이 전시되어 있다. 비문(碑文) 전체의 내용은 비(碑) 자체에 파실(破失)된 부분이 많아 파악하기 어렵지만, 대체로 앞면에는 신라에 대한 찬미, 신라김씨의 내력, 태종무열왕과 문무왕의 업적 등이 적혀 있고, 뒷면에는 문무왕의 장례 사실, 비명(碑銘) 등이 새겨져 있다.

|

|

괘릉. 통일신라시대에 조성된 무덤 중 가장 화려하다. |

신라김씨(新羅金氏)의 조상은 흉노

|

| 국립경주박물관에 전시되어 있는 문무왕의 능비. 이 능비에는 신라김씨가 흉노의 후예임을 밝히고 있다. |

< 그 신령스러운 근원은 멀리서부터 내려와 … 창성한 터전을 이었고, 높이 세워져 바야흐로 융성하니, 이로부터 ○(판독불능)枝가 영이(英異)함을 담아낼 수 있었다. 투후(宅侯) 제천지륜(祭天之胤)이 7代를 전하여 …하였다>

투후는 漢무제의 총신 김일제(金日石單: BC 134~86)다. 그는 흉노 휴저왕(休屠王)의 태자(太子)로서 곽거병(藿去病)의 흉노 토벌시 포로가 되었다. 그 뒤 그는 마감(馬監) 등 낮은 벼슬을 지내다 「망하라(莽何羅)의 난」 때 漢무제를 구한 공로로 투후로 봉해졌다. 김일제의 자손은 대대로 漢왕실의 고관을 지냈으나 왕망(王莽)의 新나라 창업에 협조적이었다고 해서 後漢 광무제 때 멸문의 참화를 당하고 뿔뿔이 흩어졌다. 그렇다면 문무왕, 즉 신라김씨의 먼 조상은 바로 흉노이다.

|

| 김인문의 묘비(국립경주박물관 전시). |

문무왕의 능비문 옆에는 임신서기석(壬申誓記石)이 보인다. 높이 불과 34cm밖에 되지 않는 이 작은 냇돌에는 삼국통일 시기 신라화랑의 의식구조와 수련내용이 새겨져 있다.

< 임신년 6월16일 두 사람이 함께 맹세하여 쓴다. 하늘 앞에 맹세하여 지금으로부터 충도(忠道)를 몸소 실행하여 과실이 없기를 맹세한다. 만약 맹세를 어기면 하늘로부터 큰 벌을 받을 것임을 맹세한다. 만약 나라가 불안하고 세상이 어지러워지면 출전해 충성할 것을 맹세한다. 또 1년 전 신미년(辛未年)에 시·상서·예기·춘추전(詩·尙書·禮記·春秋傳)을 3년 동안 습득하기로 맹세했다>

위의 壬申年은 진흥왕 13년(552), 진평왕 34년(612), 문무왕 12년(672) 등으로 추정된다. 경주의 냇가에서 우연히 발견된 임신서기석은, 신라화랑은 무예뿐만 아니라 학문 연마에도 힘썼음을 알 수 있다. 이런 화랑 출신들이 「노블레스 오블리주」를 실천했던 삼국통일기의 신라군은 동시대 최정예 전사집단이었다.

미술관을 둘러보고 안압지관으로 갔다. 이곳에는 안압지에서 출토된 3만여 점의 유물 중 대표적인 것을 전시하고 있다. 필자가 주목했던 것은 14면체 주사위였다. 그것에는 「술 석 잔 거푸 마시기」, 「팔짱 끼고 술 마시기」(러브샷) 등의 한자문구가 적혀 있다.

이어 박물관의 고고관과 옥외전시장을 돌아보고 五陵(오릉) 앞 홍륜사지에 잠시 들렀다. 홍륜사지에는 원래 영묘사(靈廟寺)가 들어서 있었다.

문무왕의 대당(對唐) 무력시위

|

| 국립경주박물관에 전시되어 있는 壬申誓記石. 신라화랑의 맹세가 새겨져 있다. |

육진병법은 唐의 병법대가(兵法大家) 이정(李靖)이 對돌궐戰에서 실행한 육화진법(六花陳法)의 신라판이었을 것으로 짐작된다. 왜냐하면 唐은 對신라전에서 한병(漢兵) 이외에 기마전에 능숙한 말갈·거란병을 대거 투입했던 만큼 신라 전쟁지도부로서도 육화진법이 유용했을 것이기 때문이다.

영묘사 터를 돌러본 필자는 서천교(西川橋)를 건너 송화산 김유신 장군 묘 앞을 지나서 동국大 경주분교 부설 신라문화연구소를 찾아갔지만, 사람은 없었다.

「삼국사기」 문무왕 10년(670)조는 나당(羅唐) 7년전쟁의 개전(開戰)에 대해 다음과 같이 기술하고 있다.

< 3월, 사찬 설오유(薛烏儒)가 고구려의 태대형 고연무(高延武)와 함께 각각 정병 1만 명을 거느리고, 압록강을 건너 옥골(屋骨)에 이르니 말갈 군사가 먼저 개돈양(皆敦壤)에 와서 기다리고 있었다. 여름 4월4일, 말갈 군사와 싸워 우리 군사가 크게 이겼는데, 목 벤 수가 이루 다 셀 수 없었다. 당군이 계속 몰려오자 우리 군사는 물러나 백성(白城)을 지켰다>

위의 인용문은 나당(羅唐) 7년전쟁에서 선공(先攻)을 가한 것은 신라군이었음을 나타낸 기록이다. 고연무는 고구려부흥군의 지도자였다. 작전지역인 압록강 북방 옥골·개돈양은 지금의 요녕성 단동 봉황성(丹東-鳳凰城) 지역이다. 이때 신라·고구려 연합군에게 대패한 말갈의 장수는 이근행(李謹行)이었다.

그렇다면 신라군이 압록강을 건너 만주의 요충지 봉황성(鳳凰城)을 강타한 개전 이유는 무엇이었을까.

개전(開戰) 2개월 전인 그해 1월, 신라의 파진찬(관등 제4위) 김양도(金良圖)가 唐나라 감옥에서 옥사했다. 唐고종은 신라의 사신인 각간 김흠순(金欽純)과 김양도를 감옥에 가두었다가 흠순의 귀국은 허락하고, 양도는 계속 억류했다. 흠순과 양도가 사신으로 간 이유는 신라가 백제의 유민과 고토(故土)를 차지했다고 해서 唐고종이 불같이 노했기 때문이었다.

안동도호(安東都護) 설인귀(薛仁貴)의 서역 전선 이동

그런 唐고종이었지만, 흠순은 김유신의 아우였던 만큼 가볍게 처리하기 어려웠다. 왜냐하면 그 아비 唐태종이 흠순의 형 김유신에 대해 평양군공(平壤郡公)이라는 관작과 식읍 3000호를 내릴 만큼 우대했기 때문이다. 흠순 자신도 당시 신라조정에서 김유신·김인문에 이어 랭킹 3위의 고위직자였다.

그러면 김양도는 누구일까. 김양도는 대표화랑인 풍월주(風月主 제22世)를 거친 엘리트로서 특히 중국어에 능통했다. 그런 양도는 정보장교로서 입당(入唐) 후 첩보활동을 전개했을 것이다. 양도는 당시 안동(安東)도호부의 총책임자(都護)로서 평양에 주둔하면서 신라에 압력을 가했던 설인귀(薛仁貴)의 갑작스런 병력이동상황을 탐문했던 것 같다.

그렇다면 설인귀가 왜 돌연 한반도에서 종적을 감추었던 것일까. 669년 9월, 토번(吐藩: 지금의 티베트)이 실크로드를 공격했기 때문이다. 평양에 주둔 중이던 설인귀는 급거 병력을 이끌고 서역(西域)으로 이동하고 있었다.

|

|

불국사 옆에 위치한「東里·木月문학관」진입로의 연못. 김동리와 박목월은 신라정신을 대표하는 작가들로 손꼽힌다. |

당-토번의 대비천(大非川) 전투에서 전멸당한 설인귀 부대

토번은 현재 청해성(靑海省)에 위치한 백주(白州) 등 18개 주를 점령했다. 실크로드의 허리를 끊어 버린 토번의 전격작전이었다. 唐으로서는 반격전을 서두르지 않을 수 없었다. 그러나 반격전의 결과는 참담했다.

670년 7월, 곽대봉(郭大封)과 설인귀가 지휘한 당군은 청해호(靑海湖) 부근 대비천(大非川) 전투에서 참패했다. 이때 설인귀는 혼비백산해 자신의 몸만 겨우 빠져나왔다. 이 전투에 의해 안동도호부(安西都護府) 휘하 4진(鎭)이 토번에 함락되었다. 안서4진(安西4鎭)이라면 지금 신강위구르자치구에 있는 쿠차·카슈가르·호탄·카라샤르에 있던 오아시스 북로(北路)와 남로(南路)의 군사거점도시였다. 안서도호부는 서주(西州: 지금의 투루판)로 물러났다.

唐의 서역경영에 있어 최대의 라이벌은 토번(吐藩)이었다. 토번은 662년부터 西돌궐의 일부인 궁뤌(弓月)과 손을 잡고, 당군(唐軍)에 도전해 왔다.

670년 3~4월, 신라의 압록강 도강 직전과 봉황성 전투는 안동도호부의 唐軍주력이 서역으로 대거 이동한 상황에서 그허(虛)를 찔렀던 선제공격이었다.

670년은 파란만장했던 한 해였다. 5월, 唐은 좌감문대장군 고간(高侃)을 동주도(東州道)행군총관으로 임명했다.

6월, 고구려부흥군은 평양의 안동도호부를 점령하고, 唐의 관인(官人)과 부역자들을 처형했다. 고간이 지휘한 기병 1만과 이근행(부총관)이 지휘한 거란·말갈병 3만의 공격을 받은 고구려부흥군은 평양성에서 퇴각했다.

문무왕은 보장왕의 조카 고안승(高安勝)이 이끌고 남하하던 고구려 유민들을 금마저(金馬渚: 지금의 익산)로 집단이주시켜 웅진도독부를 견제했다.

그때 웅진도독부는 백제 유민들을 포섭해 對신라戰의 전열을 가다듬고 있었다. 문무왕은 대아찬(관등 제5위) 김유돈(金儒敦)을 웅진도독부에 급파해 화의를 요청하는 유화전술을 구사하면서 백제 고토(故土) 강점작전에 들어갔다.

7월, 신라군은 당군(唐軍)과의 전면전에 대비해 교두보로 활용할 수 있는 주요 거점에 대한 일제 공세에 나섰다. 3개 방면에서 전개된 이 전격작전에서 신라군은 82개의 대소 성곽을 점령함으로써 백제 고토 남부지역에 대한 지배권을 완전히 확보했다. 또 그 주민들을 대거 내지(內地: 신라영토)로 이주시켰다. 병력과 노동력 확보를 위한 사민(徙民)정책이었다.

8월1일, 문무왕은 고구려 유민의 지도자 고안승을 고구려왕으로 책봉하고, 군량미 2000석과 비단 등을 지원했다. 신라는 고안승이 일본과 교류하는 것은 직·간접으로 지원했다.

671년은 백제 고토 강점작전이 마무리되는 해였다. 1월, 신라군은 웅진도독부의 치소(治所)인 공주 남쪽 근교에서 唐軍과 접전을 벌였다. 이 전투에서 당주(幢主: 부대장) 김부과(金夫果)가 전사했다. 이때 신라의 국경을 침범한 말갈군과의 전투에서 적병 300여 명의 목을 베었다.

6월, 김죽지(金竹旨)는 웅진도독부의 병량공급처인 부여 근교 가림성(임천면 성흥산성) 주위 들판을 불태웠다. 이때 唐軍과 부여-논산 교통로 사이에 위치한 석성(石城)에서 싸워 적 5300명의 머리를 베고, 백제 장군 2명과 唐의 과의(果毅: 고급장교) 6명을 포로로 잡았다.

문무왕은 웅진도독부의 통치지역을 점령해 소부리주(所夫里州)를 설치하고, 그 치소를 부여에 두고 백제 고토에 대한 통치력을 확산시켰다. 7월26일, 문무왕은, 서역(西域)에서 한반도 전선으로 복귀한 唐의 행군총관 설인귀로부터 반당(反唐) 군사활동을 힐책하는 편지를 받았다.

설인귀라면 645년 唐태종의 안시성 공격 때 영관급 장교로 참전했고, 668년 고구려 멸망 후에는 안동도호부의 도호를 역임한 역전의 인물이다. 唐의 체제하에서는 안동도호라면 唐고종이 문무왕에게 내렸던 계림대도독보다 상위의 관직이다. 도호부는 통상 4~5개의 도독부를 관할했기 때문이다.

문무왕에게 보낸 설인귀(薛仁貴)의 편지

이 장문의 편지는 『행군총관 설인귀는 삼가 신라왕에게 글을 보냅니다. 본인은 육로 만리와 해로 삼천리를 지나 이 땅에 왔습니다』로부터 시작된다. 그가 서역전선(西域 戰線)으로부터 한반도 전선(戰線)으로 복귀해 왔음을 밝히고 있다.

그는 신라가 은혜를 저버리고 군비를 강화해 백제의 고토를 강점한 것에 대해 항의했다. 이어 신라의 전쟁 수행능력을 낮게 평가하고 있다.

< 왕은 지금 평안한 국가의 기반을 버리고, 원칙을 지키는 정책을 싫어하며, 멀리는 황제의 명령을 어기고, 가까이는 부친(태종무열왕)의 말씀을 어기며, 天時를 업신여기고, 이웃나라와 우호를 깨트리면서, 한 궁벽한 작은 땅(신라)에서 집집마다 군사를 징발하고, 해마다 전쟁을 일으켜, 젊은 과부가 곡식을 나르고, 어린 아이로 하여금 밭일을 하게 하고 있습니다. 이에 나라를 지키자니 의지할 곳이 없고, 싸움을 걸면 대항할 능력이 없게 되었습니다>

신라의 고구려부흥군 지원과 고안승(高安勝)에 대한 고구려왕 책봉에 대해서도 힐책하고 있다.

< 고구려의 안승(安勝)은 아직도 나이가 어리며, 패망 후의 마을과 성읍에는 주민이 반이나 줄어서, 자신의 거취에 스스로 의심을 품고 있으므로 왕의 직위를 감당할 수 없습니다. 본인 설인귀의 누선(樓船: 대형 병선)은 돛을 펴고 깃발을 달아 북쪽 해안을 순시하면서도, 예전에 받은 신라의 고통을 불쌍히 여겨 차마 병사를 풀지 않았는데, 왕은 도리어 외원(外援)을 구하며 나에게 대적하니 어찌 잘못이 아니겠습니까!>

설인귀의 편지는 사뭇 위협적이다. 唐의 압도적인 군세를 들먹이며 신라의 복종을 요구했다.

< 고간 장군이 거느린 漢(族)의 기병, 이근행이 거느린 번병(藩兵), 오초(吳·楚)의 용감한 수군(水軍)과 유주병주(幽州·幷州)의 악소(惡少)(輩)들이 사방에 운집하여, 병선(兵船)이 열지어 내려가고, 험한 곳에 의지하여 진지를 쌓고, 그들이 귀국(貴國)의 땅을 개간하여 밭을 갈게 된다면, 이는 왕에게 치유할 수 없는 병통(病痛)이 될 것입니다>

설인귀의 편지는 항복을 권유하는 문구로 끝난다.

< 왕은 마음이 밝고 풍신이 준수하니, 겸손한 자세로 원칙으로 돌아가 대당(大唐)에 순종하는 마음을 가진다면, 때에 따라 혈식(血食)을 받을 것이요, 왕통이 바뀌지 않고 이어질 것이니, 이러한 행운을 선택하고, 복을 받아들이는 것이 바로 왕의 계책이 되어야 할 것입니다. 삼엄한 군진(軍陣) 사이로 사절이 내왕하니, 왕의 휘하에 있는 승려 임윤에 편지를 맡겨 몇 가지 본인의 의견을 말씀드립니다>

필자는, 문무왕의 반당(反唐) 행위를 배신행위로 규정한 한 일본 학자의 논문을 읽은 적이 있다. 사실, 설인귀의 편지를 얼핏 보면 대당(羅唐)동맹 균열의 귀책사유가 마치 신라에 있는 것처럼 오해할 수 있다.

개전 외교문서의 백미 「답설인귀서(答薛仁貴書)」

이에 대한 문무왕의 답장, 즉 「답설인귀서(答薛仁貴書)」는 외교적 레토릭만 제외하면 우리 역사상 최고의 명문(名文)이며, 실용적(實用的) 외교문건이다. 그 내용은 唐의 과욕을 비판하고 신라의 정당성을 천하에 천명했다. 그것은 나당(羅唐) 분쟁의 핵심요인을 집약하고 있다. 전문(全文)은 「삼국사기」 문무왕 11년(671)조에 기록되어 있다.

「답설인귀서」는 신라의 이찬(관등 제2위) 김춘추와 唐태종 이세민이 여-제를 멸망시킨 다음에 시행하기로 약속했던 「648년 비밀협정」의 공개로부터 시작된다.

< 선왕(先王: 김춘추)께서 정관(貞觀) 22년(648) 입조하여, 태종 문황제(文皇帝: 이세민)의 은혜로운 조칙을 직접 받았으니, 그 조칙에는 「내가 지금 고구려를 치려는 것은 다른 까닭이 아니라, 너희 신라가 두 나라 사이에 끼어 매번 침해를 받아 편안한 날이 없음을 가련히 여긴 것이다. 산천도 토지도 내가 탐하는 바 아니며, 재물도 자녀도 모두 내가 이미 가지고 있는 것들이다. 내가 두 나라를 평정하면 평양 이남 땅과 백제의 토지는 전부 너희 신라에게 주어 길이 편안토록 하려 한다」고 하면서 계획을 지시하고, 군사동원 기일을 정해 주었습니다>

「답설인귀서」는 당시 슈퍼파워를 상대로 한 문건이었던 만큼 그 언사는 부드럽지만, 사실 규명과 국가이익에 관해서는 한 치의 양보도 찾아볼 수 없다.

문무왕은 나당전쟁의 원인을 唐이 고구려와 백제 고지(故地)에 안동도호부와 웅진도독부를 설치해 직할 영토로 삼고, 신라까지 병합하려는 데 있음을 명확하게 밝혔다. 이어 백제·고구려 정벌전에서 신라군의 공적이 당군에 못지않음을 구체적으로 적시했다. 다음은 「답설인귀서」의 골자이다.

『가죽과 뼈는 중국에서 났지만, 피와 살은 신라의 것이다』

1) 660년 백제 평정 때 唐의 수군(水軍)이 겨우 백강(白江) 어귀에 들어올 즈음 신라 육군은 백제의 대부대를 격파했다<김유신과 계백의 황산벌 결전>.

2) 661년, 웅진성과 사비성의 唐軍이 백제부흥군에게 포위당해 위급한 상황에 처했을 때 문무왕 자신이 군사를 거느리고 가서 4面의 적을 한꺼번에 격파하고 군량을 지원해 주었다. 웅진도독 유인원(劉仁願) 이하 1만 당병이 4년 동안 신라의 것으로 먹고 입었으니, 가죽과 뼈는 중국에서 났지만, 피와 살은 모두 신라의 것이다.

3) 662년 1월, 양하도 총관 김유신이 적진을 돌파하며 북상(北上)해 평양성을 공략하던 소정방의 唐軍에게 군량을 공급했다. 혹한 속에서 궤멸의 위기에 빠졌던 唐軍을 신라가 구원했다.

< 對고구려 작전에서 항상 병참선 유지가 최대 약점이었던 唐軍에게 이후 겨울철 작전을 가능하게 했다>

4) 663년, 왜선 1000척이 백강구(백촌강: 지금의 아산만)에서 머물러 있었으며, 백제부흥군이 강가에서 왜선을 엄호했는데, 신라의 정예 기병부대가 선봉이 되어 먼저 적 진지를 격파하니, 주류성은 힘을 잃고 마침내 항복했다.

< 662~663년, 왜국은 백제부흥군을 지원하기 위해 3차례에 걸쳐 3만2000명의 왜군을 파견했는데, 제3차 파병 때인 663년 9월 왜국의 함대 400척(병력 1만명)은 백강구 전투에서 설인궤(劉仁軌)가 지휘한 唐 수군에 전멸당했다. 문무왕은 김유신 등 28명의 장수를 거느리고 친정해 드릉윤성(豆陵尹城: 청양군 칠갑산)과 주류성을 점령했다>

5) 664년 8월, 취리산(就利山: 금강 북쪽)에 제단을 쌓아 놓고, 칙사(勅使) 유인원과 마주하여 문무왕과 부여융이 피를 입에 머금으면서 산하(山河)를 두고 맹약을 하게 했다.

< 이는 계림주대도독인 문무왕과 웅진도독인 부여융이 동등한 자격으로 회맹(會盟)할 것을 강요한 것으로 4년 전 사비성 함락 때 부여융의 얼굴에 침을 뱉은 바 있는 문무왕으로서는, 심히 자존심이 상하는 일이었지만, 아직도 對고구려전이 진행 중인 상황이었던 만큼 唐의 회맹(會盟) 강요를 수락할 수밖에 없었다>

6) 668년 평양성 포위전에서 신라의 김문영(金文潁) 부대가 선봉에 나서 연남건(淵南建)의 대진(大陣)을 격파하니 평양성의 기세가 꺾였다. 이어 신라의 정예 기병 500이 먼저 공격해 평양성 성문을 격파하는 전공을 세웠다. 그런데도 唐은 「신라엔 아무런 공로가 없다」고 했다.

< 唐은 평양에 설인귀가 지휘하는 안동도호부를 설치하고 고구려 고토에 9개 도독부 42주 100현으로 나눠 직할지로 삼는 등 전리품을 독식했다>

7) 비열성(卑列城: 함경남도 안변)은 본래 신라의 땅(진흥왕 시기)이었는데, 唐은 안동도호부 관할하에 두었다.

8) 668년, 백제(웅진도독부)는 앞서 회맹한 곳(취리산)에서 경계를 옮기고, 경계 표시를 바꾸어 전지(田地)를 침탈했으며, 우리의 노비를 달래고 백성들을 유혹해 데려가 숨겨 놓고는 우리가 여러 번 찾아도 끝까지 돌려보내지 않았다.

9) 「唐이 배를 수리하면서 밖으로는 왜국을 정벌한다고 말하지만, 사실은 신라를 공격하려는 것이다」라는 소문이 들려오니 백성들은 놀라고 두려워하고 있다.

10) 웅진도독부가 백제의 여자를 한성(漢城)도독 박도유(朴都儒)에게 시집 보내고, 그와 음모하여 신라의 병기를 훔쳐서 한 州의 땅을 습격하려고 했으나, 다행히 발각되어 즉시 박도유를 참수하였기에 음모가 성공하지 못했다.

< 신라가 박도유 이외에도 중앙군단인 대당총관 김진주, 남천주총관 김진흠 등 친당파를 국사에 소홀하다는 명목으로 주살했던 점으로 미루어 보아 신라 장군들에 대한 唐의 회유공작이 광범위하게 진행되었던 것으로 보인다>

11) 670년 당에 사신으로 갔던 김흠순(金欽純)이 귀국해 말하기를 『장차 경계를 확정할 것인데, 백제의 옛 땅을 조사하여 웅진도독부에 돌려줄 것』이라고 했다. … 3~4년 사이에 주었던 땅을 다시 빼앗으니, 신라 백성들은 『지금 백제의 정황을 보면 스스로 별도의 한 국가를 세우고 있는 것이니, 100년 후에는 우리 자손들이 반드시 그들에 의해 멸망당할 것』이라고 실망하고 있다.

문무왕은 설인귀에게 공정한 전후(戰後)처리, 즉 「648년 밀약」을 唐이 준수하지 않는다면 전쟁을 할 수밖에 없다는 강경한 입장을 대내외에 선언한 것이다. 설인귀라면 645년 요동성·안시성 전투부터 고급장교로 참전했던 인물인 만큼 그런 그에게 문무왕이 사실과 다른 언급은 할 수 없었을 것이다. 이 문서는 삼국통일전쟁에서 신라의 역할을 가감없이 파악할 수 있는 결정적인 문건이다.

필자는, 신라가 외세에 기대어 삼국통일을 했다고 주장하는 어설픈 논객이나 나당전쟁의 개전(開戰) 원인을 신라의 배신행위라고 주장하는 일본의 일부 연구자에게 「답설인귀서」를 제대로 읽어 보라고 권하고 싶다. 삼국통일을 폄하하는 역사관은 식민사관의 음흉한 독수에 휘둘린 바보들의 행진이다.

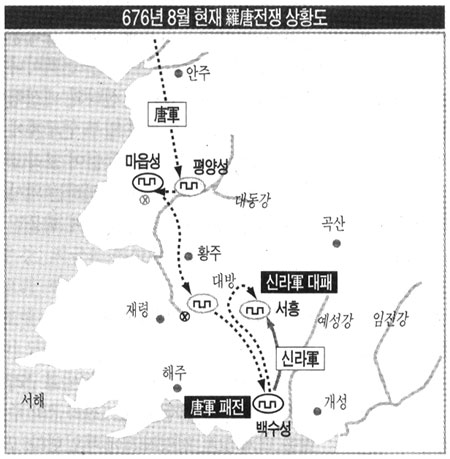

병참 차단 위한 요격작전 전개

671년의 시점에서 문무왕은 고구려부흥군을 뒤에서 지원하고, 신라군의 주력을 백제 고토 점령작전에 투입했다. 7월, 고구려부흥군이 지키던 안시성이 당장 고간에 의해 함락되었다. 당군의 남하 속도는 빨랐다. 9월, 당장 고간이 4만 명을 거느리고 평양에 도착해 도랑을 깊이 파고 보루를 높이 쌓은 뒤 帶方(대방: 황해도)으로 침범했다.

문무왕은 당군의 약점이 병참에 있다는 사실을 파악해 수군을 동원한 요격작전을 강화하기 시작했다. 671년 10월, 신라 수군은 예성강 어귀로 진입하던 당의 보급선을 습격해 70여 척을 노획했다. 격침된 당의 보급선도 많았던 것으로 추정된다. 왜냐하면 이때 당의 병선낭장 겸이대후(鉗耳大侯), 내주사마 왕예본(王禮本), 열주장사 왕익(王益) 등을 비롯한 당의 수병 100여 명을 생포했기 때문이다. 겨울이 시작된 시점에서 당군의 병참선은 단절되었다. 이후 약 10개월간 당군의 남하(南下)작전은 중지되었다.

11월, 웅진도독부에 파견된 唐의 관원과 백제 유민 2000여 명이 47척의 선박에 분승해 왜국으로 탈출했다.

672년 1월, 문무왕은 웅진도독부를 완전히 축출하기 위해 대대적인 포위 섬멸작전을 전개했다. 사비성 외곽의 고성성(古省城)을 함락시키고, 가림성에 대한 공세를 강화했다.

이 해 8월, 평양성에 주둔하던 唐의 동주도행군총관 고간과 말갈 장수 이근행은 본격적인 공세에 나서 고구려부흥군이 지키던 마읍성(馬邑城: 평양성 서쪽)을 함락시켰다. 승기를 잡은 고간-이근행 軍은 이어 황주-대방-백수성(白水城: 白川)으로 진격했다. 당군은 예성강 하구 백수성(白水城)을 포위했다.

이때 신라군은 당군의 후방을 급습함으로써 상황이 반전되었다. 백수성에서 농성하던 고구려부흥군이 성문을 열고 나와 당군을 들이치면서 되려 앞뒤에서 당군을 포위하는 형세로 급변했던 것이다. 신라군과 고구려부흥군은 이 전투에서 당군 수천 명을 살상하고, 수많은 전리품을 획득했다.

백수성에서 패전한 고간의 당군은 석문산(石門山: 황해도 서흥)으로 후퇴하여 산세(山勢)를 의지해 진영을 굳히는 등 전열(戰列)을 재정비했다.

승전한 신라군은 당군을 추격했다. 이때 당군은 신라군에 대한 통렬한 반격작전을 전개했다. 이 전투에서 신라군의 주력부대가 대패했다. 대아찬 효천(曉川), 사찬 의문·산세(義文·山世), 아찬 능신·두선(能申·豆善), 일길찬 안나함·양신(安那含·良臣) 등이 전사했다. 고간의 유인계(誘引計)에 넘어가 신라군의 주력이 궤멸적 타격을 입은 것이다. 개전 이래 최대의 위기였다.

672년 석문산(石門山) 전투에서 대패한 후의 지구(持久)전략

패보를 접한 문무왕은 즉시 중신회의를 소집해 대책을 논의했다. 이때 78세의 태대각간(太大角干) 김유신은 唐의 흉계를 예측하기 어려우므로 장병들을 모두 동원해 산성전(山城戰)을 전개해야 한다고 건의했다. 당시 남한(南韓) 지역에는 800개의 城이 있었다. 침략군에게 소모전을 강요하는 전략이었다.

결전을 피하고 전략지구(戰略遲久)로 대응하며, 정세의 변동을 기다려야 한다는 김유신의 판단은 정확한 것이었다. 신라는 강남의 한산주(漢山州: 경기도 광주)에 주장성(晝長城: 南漢山城)을 축조해 강북의 북한산성(北漢山城)과 함께 한강 계선의 중요 방어진지로 삼았다.

신라의 화전(和戰) 양면책은 교묘했다. 672년 9월 문무왕은 唐고종에게 『저는 죽을 죄를 짓고, 삼가 말씀 올립니다』로 시작되는 상표문(上表文)을 올렸다. 사죄사 급찬 김원천(金原川)과 내마 김변산(金邊山)은 포로로 잡혀 있던 내주사마 왕예본, 열주장사 왕익을 비롯한 당의 장병 170명을 데리고 가 唐측에 인도했다. 또한 신라에 대한 적대감을 누그러뜨리기 위해 금, 은, 동, 針(바늘), 우황(牛黃), 포(布) 등을 예물로 보냈다.

신라의 저자세 외교는 唐 조정의 분위기를 일시 호전시키기는 했지만, 신라의 지원을 받은 고구려부흥군과 당군의 전투현장에서는 오히려 긴장이 고조되고 있었다. 673년 5월, 당군은 고구려부흥군에 치명타를 가하기 위해 대공세를 걸었다.

673년 9월, 당군은 임진강의 중류 호로하(瓠蘆河) 남안의 칠중성(七重城: 파주시 積城面)과 왕봉하(경기도 고양)까지 남하해 고구려부흥군과 대접전을 전개했다. 고구려부흥군이 패퇴하자 드디어 신라군이 당군과 정면충돌한다.

임진강 계선 전투의 결과는 이후 東아시아 세계의 정치판도를 만들어 낸 결전이었다. 5월29일 밤, 필자는 임진강 전투의 현장을 답사하기 위해 경주를 출발 밤길을 도와 북상했다.●

정순태 자유기고가, 전 월간조선 편집위원

1945년 부산에서 출생했다. 1968년 서울대 중문학과 졸업 후 입대해 1970년 육군 중위로 예편했다.1971년 <국제신문>에서 기자 생활을 시작해 1983년 월간 <마당> 편집장, 1984년 <경향신문>차장을 거쳤다.

1987년 <월간중앙>으로 옮겨 부장, 부국장 주간(主幹) 및 편집위원을 지냈으며, 2000년부터 <월간조선>>에서 편집위원으로 일하다 2009년부터는 프리랜서로 집필 활동 중이다.

<월간중앙>과 <월간조선>에 김옥균, 최명길, 정도전, 박지원, 정조, 의상, 왕건, 정약용, 유성룡, 이순신 등 역사인물 연구를 연재해 왔다.

주요 저서로는 <신격호의 비밀(지구촌, 1988)>, <김유신-시대와 영웅(까치, 1999)>, <여몽연합군의 일본정벌(김영사, 2007)>, <송의 눈물(조갑제닷컴, 2012)> 등이 있다.

'^ 전략' 카테고리의 다른 글

| 됭케르크의 미스터리 (기회가 왔을 때 이를 받지 않으면 화가 된다 <괴철:항우책사>) (0) | 2014.07.03 |

|---|---|

| 됭케르크철수 (0) | 2014.07.03 |

| 할리호지치 알제리 감독, 패장(敗將)이 명장(名將)에 오르다 (0) | 2014.07.01 |

| 부자 되는 소비 법은 '마음의 회계 장부' 활용… 비싼 물건 산 뒤 충동구매 피해야 (0) | 2014.06.18 |

| 주식으로 돈 벌려면 차트 믿지마라… 그럴듯한 패턴? 그건 다 우연 (0) | 2014.06.18 |